Belén (Dolores Fonzi) es una película que no esquiva el conflicto ni se refugia en la ambigüedad cómoda. Por el contrario, asume con claridad que tiene algo para decir y decide decirlo sin estridencias, sin golpes bajos, pero también sin concesiones. Basada en hechos reales ocurridos en Tucumán y en el libro Somos Belén, de Ana Correa, la película se inscribe en una tradición de relatos que entienden al cine como espacio de disputa simbólica y política, no como simple observación distante.

Es importante aclararlo desde el comienzo: Belén no es el nombre de la protagonista, ni siquiera el de un personaje individual. Es el seudónimo que se eligió para proteger la identidad de una joven que, al momento de los hechos, temía —con razones concretas— que la exposición pública pusiera en riesgo el trabajo de sus padres. Ese gesto, que podría parecer anecdótico, condensa gran parte del sentido de la película: la violencia no se agota en el hecho puntual, se proyecta sobre los vínculos, las condiciones materiales de vida y el futuro inmediato.

El personaje interpretado por Dolores Fonzi es Soledad Deza, la abogada que acompaña el caso y se convierte en una figura clave dentro de un entramado judicial, político y social profundamente conservador. Fonzi compone a Deza con sobriedad y firmeza, evitando cualquier tentación heroica. No hay épica ni discursos grandilocuentes. Hay trabajo, insistencia, desgaste y una conciencia clara de que el derecho, cuando se enfrenta al poder real, rara vez opera en condiciones ideales.

El caso que da origen a Belén no es excepcional por su rareza, sino por su brutal normalidad. Y ahí reside buena parte de su potencia. La película expone cómo un sistema institucional —atravesado por prejuicios de clase, moral religiosa y conservadurismo estructural— puede volverse una maquinaria de castigo. No hay aquí un error aislado ni una suma de malas decisiones individuales: hay procedimientos, rutinas y “sentido común” funcionando exactamente como fueron diseñados.

La puesta en escena es austera, contenida. La cámara acompaña, observa, espera. No hay música que ordene la emoción ni escenas construidas para la descarga catártica. La incomodidad se produce por acumulación: gestos, silencios, miradas, tiempos muertos. Todo parece “correcto” en términos formales, y justamente por eso resulta tan perturbador. Belén trabaja con precisión sobre esa idea: lo correcto no siempre es lo justo.

La película también pone en primer plano la doble vara con la que se juzgan los comportamientos según el origen social. Los mismos hechos no pesan igual cuando se trata de cuerpos pobres, feminizados, periféricos. La sospecha se activa de manera automática y la corrección moral opera como una forma de disciplinamiento. En ese sentido, Belén no habla solo de género: habla de clase, de poder y de desigualdad estructural.

Hay una escena particularmente inquietante que condensa esa lógica del castigo extendido: al hijo menor de la doctora Deza, le dejan un mensaje escrito que dice “ojo por ojo, hijo por hijo”. No hay gritos ni violencia explícita. Hay palabras. Escritas. Secas. Administradas. El daño no se limita al cuerpo de la mujer; se proyecta sobre su entorno, sobre todo lo que la rodea. La violencia se vuelve ejemplificadora, casi pedagógica.

El contexto tucumano no aparece como postal ni como decorado. Está presente como entramado social profundamente conservador, donde las jerarquías morales, económicas y religiosas se superponen y se refuerzan mutuamente. La película no acusa a una provincia: expone un modo de funcionamiento que excede largamente sus fronteras y que resulta inquietantemente reconocible.

Belén dialoga de manera inevitable con el movimiento colectivo que derivó en la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Ese avance resignifica la historia, pero no la clausura. La película no funciona como relato de un horror superado, sino como advertencia. Porque las conquistas legales no desarman automáticamente las estructuras culturales, judiciales y morales que las resistieron.

En el clima político actual, ese señalamiento se vuelve todavía más urgente. La lucha por los derechos de las mujeres sobre sus cuerpos no fue un punto de llegada, sino una construcción cotidiana, frágil, siempre amenazada. Belén recuerda que los retrocesos no siempre llegan en forma de leyes explícitas; muchas veces se filtran en la aplicación selectiva de la norma, en la sospecha dirigida, en la corrección moral disfrazada de orden y sentido común.Belén no interpela sólo al pasado. Interpela al presente. A una sociedad que avanza en derechos mientras convive con reflejos punitivos y clasistas que reaparecen cada vez que el contexto se endurece. La película deja una advertencia incómoda y necesaria: la violencia institucional no siempre irrumpe con estruendo. Muchas veces se ejerce en voz baja, en nombre de lo correcto. Y frente a eso, mirar para otro lado nunca es neutral.

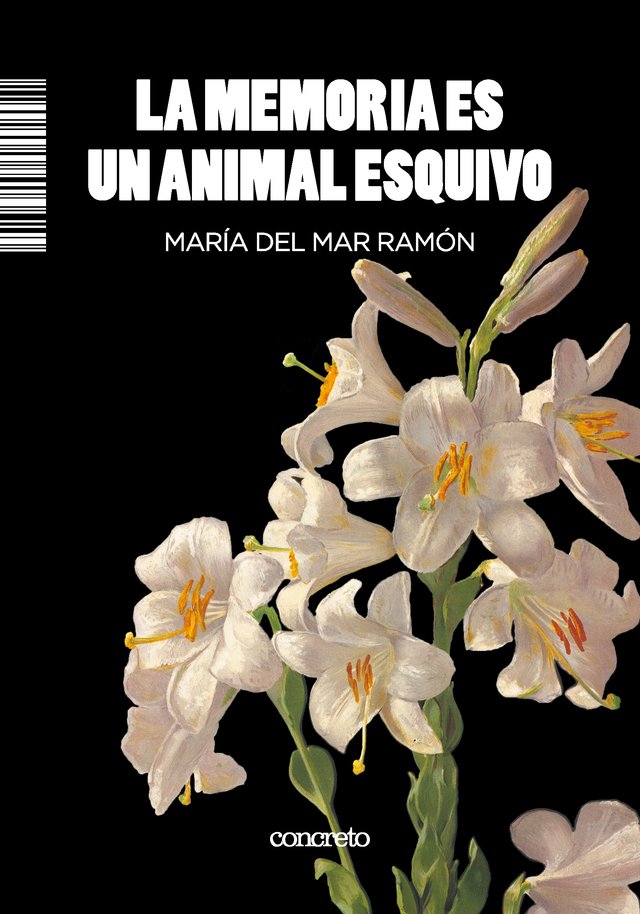

Título original: Belén

Año: 2025

Duración: 105 min.

País: Argentina

Dirección: Dolores Fonzi

Guión: Laura Paredes, Dolores Fonzi, Agustina San Martín, Nicolás Britos.

Libro: Ana Correa

Reparto: Dolores Fonzi, Camila Plaate, Julieta Cardinali, Luis Machín, Laura Paredes, César Troncoso, Sergio Prina

Música: Marilina Bertoldi

Fotografía: Javier Juliá

Compañías: K&S Films, Amazon MGM Studios.

Distribuidora: Prime Vide

Género: Drama | Feminismo