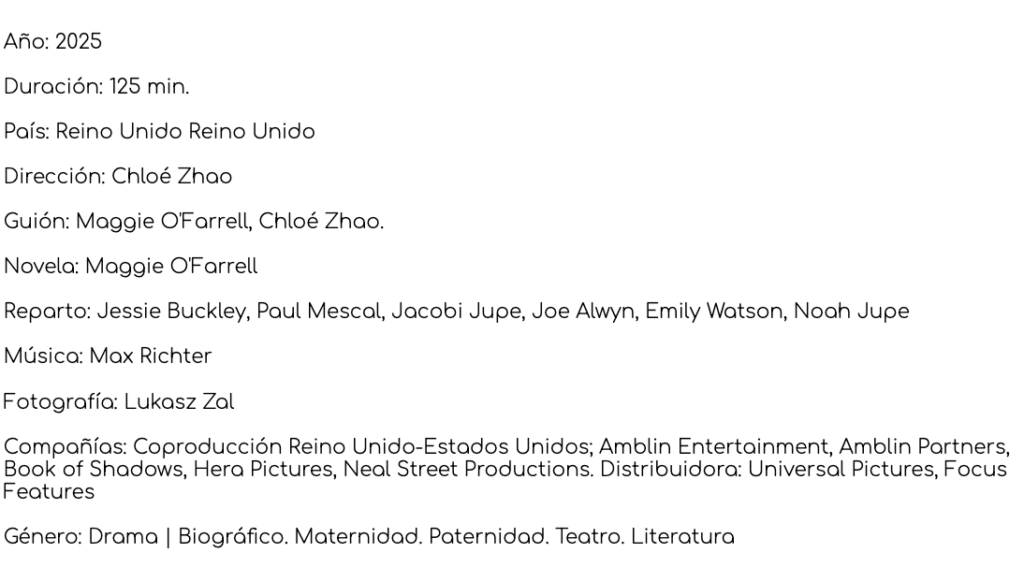

La muerte de un hijo no admite metáforas. Antes del teatro, antes de Shakespeare, antes del canon occidental, hay un cuerpo que deja de respirar. Hamnet, dirigida por Chloé Zhao y basada en la novela homónima de Maggie O’Farrell, parte de ese hecho irreductible: un niño de once años muere en la Inglaterra isabelina y deja un vacío que no puede ser explicado, apenas atravesado.

Yo estaba sentado en una sala bastante nutrida. No era la exhibición de una superproducción, no había olor dominante a pochoclo ni expectativa de espectáculo. Y sin embargo, había algo más fuerte: una disposición colectiva al silencio. Me llamó la atención esa primera comunión, previa incluso a la historia. Una sala llena para ver una tragedia íntima, una película que no promete evasión sino duelo.

Hamnet elige un gesto narrativo potente: correr al genio del centro. El Shakespeare que conocemos —el mito, el dramaturgo monumental— queda desplazado. La cámara se detiene en Agnes, la madre, interpretada con una intensidad de gestos visuales y corporales magníficos, a cargo de Jessie Buckley. El dolor no es abstracto. Es físico. Se manifiesta en la piel, en la respiración, en la incapacidad de soltar el cuerpo del hijo muerto.

La película no intenta explicar Hamlet como acto genial, sino como consecuencia. Como eco. Como respuesta a un vacío doméstico. El padre escribe, pero la madre habita el duelo. Y en ese contraste se instala una pregunta incómoda: ¿qué hace un hombre con su dolor? ¿Lo transforma en obra o lo esquiva bajo la forma de trabajo?

Luego de ver la película me informe un poco para la reseña acerca de la Inglaterra isabelina y el lugar que comenzaba a ocupar el teatro. En una sociedad todavía atravesada por la ruptura religiosa y las tensiones entre católicos y protestantes, el teatro empieza a convertirse en un nuevo espacio de reunión. La gente ya no se congrega solamente en la iglesia; se congrega también frente a un escenario. La ficción se vuelve rito laico.

El teatro como sustituto simbólico del altar.

De una muerte íntima surge una obra que convoca multitudes. De un duelo familiar nace una tragedia que le permite a toda una sociedad pensar la duda, la traición, la culpa, la fragilidad. El escenario se convierte en un espacio donde lo que duele individualmente puede ser compartido colectivamente.

En ese sentido, lo que ocurrió en la sala donde vi Hamnet no era tan distinto. Estábamos reunidos alrededor de una ficción que, a su vez, narraba el origen de otra ficción. Y en ese doble pliegue había algo profundamente contemporáneo. El cine —esa otra sala oscura— sigue funcionando como espacio de comunión. Nos sentamos juntos, en silencio, a mirar una historia que no es la nuestra pero que nos toca.

No deja de sorprender que, en tiempos de estímulos breves y consumo fragmentado, una película pausada, íntima, concentrada en el dolor, convoque público. Eso dice algo. Dice que la necesidad de relatos profundos no desaparece; apenas queda soterrada bajo capas de entretenimiento rápido. Cuando el abordaje es serio, cuando la historia está bien contada, el espectador responde.

Hay además un dato que no es menor: esta revisión del origen de una de las obras más emblemáticas del canon occidental está contada por dos mujeres. Chloé Zhao en la dirección, Maggie O’Farrell en la novela que dio origen al film y ambas en la escritura del guión adaptado. Zhao ya había trabajado el desarraigo y la intemperie emocional en Nomadland —ganadora del Oscar en 2021— y aquí vuelve a explorar cómo la pérdida configura identidad y comunidad.

Que la historia de Shakespeare sea narrada desde el margen doméstico no es un detalle estético; es una decisión política en el sentido más profundo del término. La cultura occidental construyó el mito del creador; la película reconstruye el costo doméstico de esa creación. Nos recuerda que detrás del canon hay cuerpos, enfermedades, epidemias, madres que sostienen lo que la historia oficial no suele mirar.

Y ahí es donde la película se cruza inevitablemente con nuestro presente.

En Argentina atravesamos un momento de recortes y desfinanciamiento del arco cultural. Se instala con facilidad la idea de que la cultura es un gasto prescindible, un lujo accesorio frente a urgencias económicas más inmediatas. Pero Hamnet sugiere algo distinto: que los espacios de ficción compartida no son ornamentales; son estructurales.

En el siglo XVI, el teatro ayudó a consolidar una tradición, a generar herramientas simbólicas para procesar conflictos colectivos. Hoy el cine, el teatro, la literatura cumplen funciones semejantes. Nos ofrecen lenguajes para pensar lo que nos atraviesa. Cuando una sociedad desfinancia su cultura, no sólo ajusta partidas presupuestarias: erosiona su capacidad de elaborar el dolor en común.

En la sala donde vi la película, nadie aplaudió al final. Hubo un silencio más largo de lo habitual antes de que empezaran a levantarse. Ese silencio era, en sí mismo, una forma de comunidad. Un reconocimiento tácito de que lo que habíamos visto no era entretenimiento sino experiencia compartida.

La cultura no evita la muerte. No resuelve las pérdidas. Pero construye puentes entre quienes las padecen. Permite que el duelo deje de ser exclusivamente privado para volverse lenguaje, tradición, memoria.

Tal vez por eso Hamnet incomoda y conmueve. Porque nos recuerda que de la herida puede surgir una obra que convoque a muchos. Y porque, al hacerlo, nos enfrenta con una pregunta actual y urgente: ¿qué tipo de sociedad queremos ser? ¿Una que reduzca la ficción a gasto superfluo o una que entienda que sin esos rituales laicos —la sala, el escenario, la pantalla— el dolor queda aislado y la comunidad se fragmenta?

Si algo enseña esta historia es que de un niño muerto nació una de las tragedias más importantes de la literatura. Desfinanciar la cultura no ahorra dinero: empobrece nuestra capacidad de transformar la pérdida en sentido colectivo.